У Людмилы Улицкой удивительные романы и повести.

Но когда читаешь рассказы, удивление перерастает в восхищение: как это написано? это не улица, не дом, не личный разговор, не жизнь здесь и сейчас? Тогда почему я все это вижу прямо поверх страниц, как в волшебном фонаре?

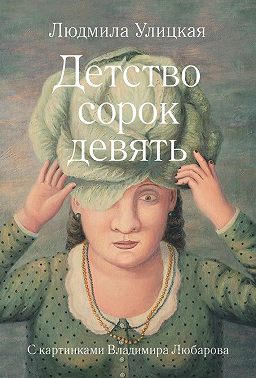

После «Детства сорок девять» я убедилась: Улицкая особенно превосходна в коротком жанре. Безыскусственность не поддается техническому анализу, и любые словесные оценки книги будут блеклыми.

Суть в следующем: она пишет так, что при чтении не просматриваются слова. Они сразу складываются не в предложения, а в запахи и звуки. Даже сверхвоображения не надо – все само получается. И сюжеты-то не закручены никак, это просто фрагменты, ситуации, но ты вдруг оказываешься в их центре и смотришь на живых людей вокруг, слушая знакомые голоса.

Кстати, о сюжетах. Мощь мудрости. Вот городской мальчонка, который попал в инаковое деревенское бытие, и перед ним – зеленый таз окрошки, один на всех. И прадед, который на самом деле есть прожитая жизнь, неспешно переливающаяся в жизнь молодую, как будто это сообщающиеся сосуды.

Вот внезапно и ненадолго прозревший часовщик – рука помощи детскому горю, вот чердак с сокровищами и непобедимое желание насолить соседке (очень подзадоренное ее терпеливостью), вот жгучий стыд за себя, за маму и маску Бетховена, вот тугой кочан капусты, который по счастливому недоразумению...

А недоразумения вообще бывают счастливыми? По определению – нет. В жизни – запросто.

- Главная

- Современная русская литература

- ⭐️Людмила Улицкая

- 📚«Детство сорок девять (сборник)»

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Стандарт

Детство сорок девять (сборник)

27 печатных страниц

Время чтения ≈ 1ч

2012 год

18+

Доступ к классике и бестселлерам от 1 месяца

Чтобы читать онлайн

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ УЛИЦКОЙ ЛЮДМИЛОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА УЛИЦКОЙ ЛЮДМИЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ.

Война кончилась, а детство продолжалось. Бедное, но ведь и чудесное, каким и должно быть детство… Чтобы потом сложилась целая жизнь.

читайте онлайн полную версию книги «Детство сорок девять (сборник)» автора Людмила Улицкая на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Детство сорок девять (сборник)» где угодно даже без интернета.

- Дата написания:

- 1 января 2003

- Объем:

- 49983

- Год издания:

- 2012

- Дата поступления:

- 18 ноября 2024

- ISBN (EAN):

- 9785271424380

- Время на чтение:

- 1 ч.

Поделиться

Martovskaya

Оценил книгу

Поделиться

nad1204

Оценил книгу

Не могу сказать, что я ярый поклонник Людмилы Улицкой, но её рассказы меня восхищают. Этот сборник просто превосходен!

Маленькие, трогательные рассказики о послевоенном детях. Грустные, щемящие, но удивительно светлые — это ведь детство!

Просто о жизни. О маленьких радостях, о людях — незатейливо, честно, справедливо.

Пересказывать не буду — читайте!

Поделиться

M_E

Оценил книгу

Созрела оценить и написать пару слов. Сначала отнеслась предвзято. Я не люблю Улицкую из-за унылых героев и противных ситуаций (читала Казус Кукоцкого и Люди моего царя и больше ничего не хотелось пока не посоветовали настойчиво). Плюс прочитала рецензию, совпадающую с моим предыдущим мнением.

Но тут - большое удивление. Снимаю шляпу в восхищении. Очень мастерски сделано! Слов нет! У меня нет. А у Улицкой каждое великолепно подобрано!

В "Капустном чуде" точка поставлена ровно там, где у читателя еще дрожит слеза на реснице!

Далее все до боли узнаваемо, правда, из детства, хоть и не 49-го года. Старьевщика я помню. Бабушка не любила его потому, что он связан с криминалом, она не говорила, но слов же не надо. И у Улицкой изящный на это намек разговором с вором. Ситуация и с часовщиком знакома, и с гвоздями. Было в детстве, было, да еще и молоточек свой был маленький, и гвозди дед учил забивать, и из ситуаций вытягивал. И когда появились в очередном рассказе герои, которые насторожили (что бабушка, что внук) - не будет ли дальше уныло и противно - Улицкая опять очень мастерски завершает все рассказом славным. Выдержан ритм - не ритм, я не знаю что, наверное последняя нота. Начато красивым рассказом, а завершено может и не реальным (таких выходов из проблем 1 на 1000) но очень добрым.

Это рассказы о детях в непростых для них ситуациях и о взрослых, которые очень хорошо себя проявили в этих ситуациях.

Иллюстрации вот на любителя. И как хорошо, что мне досталась книга с капустой, а не мужиком, на обложке. :)

Поделиться

Автор книги

О проекте

О подписке

Другие проекты