- Главная

- Военное дело, спецслужбы

- ⭐️Алекс Бертран Громов

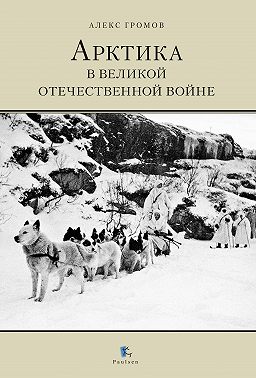

- 📚«Арктика в Великой Отечественной Войне»

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Премиум

Арктика в Великой Отечественной Войне

355 печатных страниц

Время чтения ≈ 9ч

2020 год

16+

Эта книга недоступна.

Узнать, почемуВ год 75-летия победы в Великой Отечественной войне автор Алекс Громов представляет свою новую книгу, посвященную войне в Арктике.

Хотя всем интересующимся Арктикой хорошо известна выдающаяся роль наших солдат, краснофлотцев, местного населения и представителей коренных народов, обеспечивавших нужды фронта и тыла, эта страница истории все еще не так широко освещается в литературе. А между тем именно Арктика, Северный морской путь сделали возможной поставку столь необходимой Стране Советов помощи союзников, именно там проходили знаменитые полярные конвои. Автор книги описывает события в Заполярье 1941–1945 годов, подкрепляя рассказ документами и фотографиями.

читайте онлайн полную версию книги «Арктика в Великой Отечественной Войне» автора Алекс Бертран Громов на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Арктика в Великой Отечественной Войне» где угодно даже без интернета.

- Дата написания:

- 1 января 2020

- Объем:

- 639544

- Год издания:

- 2020

- Дата поступления:

- 17 октября 2020

- ISBN (EAN):

- 9785987972465

- Время на чтение:

- 9 ч.

Поделиться

О проекте

О подписке