- Главная

- Менеджмент

- ⭐️Дмитрий Медведев

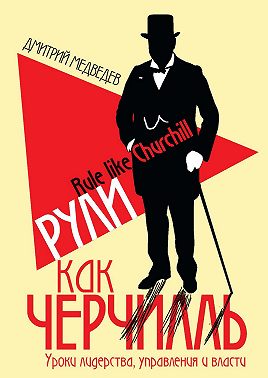

- 📚«Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти»

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Премиум

Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти

428 печатных страниц

Время чтения ≈ 11ч

2020 год

12+

Эта книга недоступна.

Узнать, почемуВ 2013 году компания PricewaterhouseCoopers опубликовала масштабное исследование, в котором опросили свыше 1300 руководителей крупнейших компаний мира о том, кто из лидеров в истории человечества внушает им наибольшее уважением и восхищение.

Первое место в этом списке безоговорочно занимает Уинстон Черчилль.

Черчилль был великим политиком и лидером, но в первую очередь он был руководителем, который мог справиться с любыми проблемами, и если бы он был нашим современником, то вполне мог бы быть топ-менеджером любой успешной компании.

Эта книга не банальная историческая биография, это разбор конкретных кейсов, правил и решений, которые позволят стать эффективным и успешным руководителем, который сможет повести за собой людей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

читайте онлайн полную версию книги «Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти» автора Дмитрий Медведев на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти» где угодно даже без интернета.

- Дата написания:

- 1 января 2020

- Объем:

- 772017

- Год издания:

- 2020

- Дата поступления:

- 20 сентября 2022

- ISBN (EAN):

- 9785386138646

- Время на чтение:

- 11 ч.

Поделиться

О проекте

О подписке

Другие проекты